La résilience agricole se trouve à nos pieds… Dans le sol

« Depuis quelques années, bien des gens ont l’impression que le Québec est plus exposé qu’avant aux événements extrêmes de précipitations. Cette impression est fondée, du moins pour l’extrême sud du Québec », peut-on lire dans un rapport du Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques (Ouranos).

Nous avons été en mesure de visualiser ces changements de précipitations grâce aux données d’observations météorologiques récoltées depuis 1945 par Environnement et changement climatique Canada (ECCC) à la station météorologique de Montréal (voir section Méthodologie). Puis, par des rencontres avec des agriculteurs, nous sommes allés constater comment cela se traduit sur le « plancher des vaches ».

« Mon père disait toujours : l’idéal, c’est 1 pouce d’eau (2,5 cm) par semaine pour avoir une belle production et quelque chose d’équilibré », soutient Mathieu Beauregard, le regard rieur, sachant pertinemment qu’en agriculture, les conditions dites idéales ne sont pas coutume. Originaire de la Montérégie, il a repris, il y a de cela une décennie, l’entreprise appartenant à sa famille depuis cinq générations.

Comme plusieurs autres producteurs de la région, il doit désormais composer avec des pluies extrêmes suivies de périodes de sécheresse. Des épisodes qui, aux dires des ceux et celles qui cultivent la terre, se font de plus en plus intenses.

Les graphiques interactifs 1 et 2 montrent les quantités totales de précipitations lors des mois de mai et juin (en vert) et de juillet et août (en orange). Depuis 1945, aucune tendance significative n’est observable pour la station météo de Montréal. Crédits : Ali Akbar Sabzi Dizajyekan.

Les graphiques interactifs 3 et 4 montrent une modification de la distribution des précipitations. Le graphique linéaire bleu indique la quantité totale de précipitations lors d’épisodes de pluies extrêmes et le graphique linéaire rouge, le nombre de jours où les précipitations s’élevaient au-dessus du 95e percentile de l’ensemble des données de précipitations (en supprimant les jours sans précipitations), soit l’équivalent de 24,7 mm. Dans les deux cas, on observe, après les années 1980, une augmentation de la quantité de pluies lors d’épisodes de précipitations extrêmes. En parallèle, le nombre de jours de précipitations dépassant 24,7 mm (en rouge) est également à la hausse. Crédits : Ali Akbar Sabzi Dizajyekan.

En observant les quantités de précipitation totales (en vert et jaune), on voit que la quantité de pluie n’a pas augmenté. C’est plutôt la distribution des précipitations qui a changé. Elles tombent dans une période plus courte et en plus grande quantité durant les mois de mai, juin, juillet et août. Un constat qui va de pair avec les tendances annoncées par Ouranos et Agriclimat.

Le milieu agricole aux premières loges des changements

Qu’il s’agisse de pertes de récoltes, de rendements moindres ou de coûts de production à la hausse, l’agriculture au Québec est en première ligne quand vient le temps d’aborder les impacts des changements climatiques.

Une étude sur l’adaptation des milieux agricoles aux contextes climatiques changeants met de l’avant la concordance entre les données scientifiques et l’expérience terrain. « Il y a plus de pluies en moins de temps », confirme Jean-François Forest, agronome économiste-conseil et auteur de l’Évaluation des principaux risques climatiques actuels sur les cultures maraîchères afin d’identifier les besoins d’adaptation et les technologies potentielles, une analyse menée en 2016.

Entre 2004 et 2010, 75 % des indemnités versées aux fermes maraîchères sont associées à des causes climatiques, et l’excès de pluie est le motif invoqué pour la majorité des réclamations à la Financière agricole du Québec (FADQ). L’assureur n’a pas été en mesure de donner suite à notre demande d’accès à l’information pour l’obtention des données sur une plus longue période, ce qui aurait permis de vérifier si les réclamations relatives aux précipitations extrêmes sont à la hausse.

« Avant, oui, ça pouvait arriver [des précipitations extrêmes], sauf que maintenant, même à ce temps-ci de l’année, une année supersèche, on est pas mal certains qu’on va devoir sortir les pelles parce qu’il va tomber un orage de 3 pouces (7,5 cm) en deux heures », explique Mathieu Beauregard.

Quelques heures après l’entrevue, M. Beauregard et ses employés et employées ont été complètement pris par surprise : il était tombé plus de 25 mm d’eau en moins d’une heure! Lors de tels épisodes, un sol sec et/ou compact ne sera pas en mesure d’absorber l’eau rapidement, ce qui créera des inondations de surface. Chacun prend donc sa pelle et creuse des canaux afin de rediriger l’eau vers les fossés (voir photographie).

À peine une dizaine de kilomètres plus loin, Serge Jodoin, copropriétaire avec son frère d’une ferme de plus de 300 ha, voit également les conséquences des aléas climatiques sur ses plants de maïs. « Cette année, c’est la sécheresse, et mes plants poussent de façon irrégulière. Ce printemps, on a eu six ou sept semaines sans pluie, puis il est tombé de grosses averses de 20 millimètres, tellement vite que ça n’a pas eu le temps de pénétrer le sol. »

De surcroît, l’augmentation des températures peut aussi avoir un impact sur les épisodes de déficit hydrique. « Si la température augmente, cela accroît l’évapotranspiration, et le besoin en eau des plants augmente », explique Anne Blondlot, coordonnatrice en agriculture, pêches et aquaculture commerciales à Ouranos. L’évapotranspiration est un combiné de la « transpiration » de la végétation et de l’évaporation de l’eau dans le sol causée par la chaleur et les radiations solaires.

Graphiques interactifs 5 et 6. Les dernières données de la station météorologique de Montréal remontant à 1945 permettent d’observer une augmentation des températures maximales pour les mois printaniers (graphique du haut) et estivaux (graphique du bas). Ces périodes sont plus importantes en termes de croissance végétale. On voit que les températures maximales dépassent (en rouge) beaucoup plus fréquemment la moyenne, pour cette période d’analyse, depuis les années 1980, et ce, autant pour les mois printaniers (mai et juin) qu’estivaux (juillet et août). Crédits : Ali Akbar Sabzi Dizajyekan.

La diminution du couvert nival au printemps contribue également à la sécheresse des sols. Selon Vincent Fortin, chercheur en prévision hydrologique pour ECCC, « la neige a tendance à fondre plus tôt, comme ce printemps. Un signal assez fort […] Avec une fonte précoce, il y a plus de risque que le sol s’assèche rapidement. »

Graphique interactif 7. Au dernier mois d’hiver, en mars, on remarque une tendance à la baisse de la quantité de neige au sol depuis 1955, soit l’année du début de la collecte de données à la station de Montréal. La fonte des neiges permet d’hydrater le sol. En diminuant, le couvert nival n’hydrate plus le sol aussi longtemps au printemps, ce qui explique en partie les sécheresses printanières. Crédits : Ali Akbar Sabzi Dizajyekan.

Situation paradoxale : entre manque et surplus d’eau

Irrigation par aspersion ou de surface, drainage des sols, utilisation de glyphosate pour uniformiser les récoltes : les solutions pour contrer les aléas climatiques auxquels font face les agriculteurs et agricultrices du Québec sont nombreuses, et nécessitent souvent des interventions intensives ainsi que des investissements majeurs. Or, plusieurs experts et expertes s’accordent pour dire que la meilleure solution pour s’adapter aux précipitations extrêmes et aux sécheresses se trouve à nos pieds… dans le sol.

Au cours des dernières années, les maraîchers et maraîchères ont non seulement augmenté leurs capacités d’irrigation, mais également leurs moyens d’évacuation rapide des surplus d’eau. Ils et elles évitent ainsi des inondations de surface, principales responsables de l’apparition de maladies fongiques pouvant détruire des récoltes entières.

Ces investissements sont jugés nécessaires par Mathieu Beauregard pour sa ferme d’une trentaine d’hectares. « C’est essentiel et ça se paye tout seul si tu considères que l’autre possibilité est de perdre ta récolte. C’est simplement que c’est de l’argent qu’on n’aurait pas à dépenser si on avait des années normales ».

Pour les grandes cultures comme le maïs, le soya et le blé, l’irrigation n’est pas une option, car les surfaces cultivées sont trop étendues et elles sont régulièrement en rotation. Or, pour pallier les déficits hydriques à certains endroits dans le champ, l’aspersion d’herbicides est la solution la plus répandue, afin d’uniformiser la récolte qui n’arrive pas à mûrir en même temps. Le plus connu des herbicides, dont la réputation n’est plus à faire, est le glyphosate (nom commercial : Roundup).

Et si la solution était à nos pieds?

Pour Louis Robert, agronome spécialisé en santé des sols, l’hétérogénéité de la récolte n’est pas seulement causée par la sécheresse, mais également par une mauvaise structure du sol. « Si ce n’était qu’une question de pluie, il n’y a rien qui lèverait… Mais non, il y a des sections de récoltes qui lèvent! »

Pour assurer une bonne qualité, l’agronome confie que certains acheteurs de grains exigent l’arrosage de l’herbicide Roundup, qui non seulement agit comme traitement contre les mauvaises herbes, mais assèche aussi la plante avant la récolte. Pour des cultures de grains à grande échelle, il est crucial que les plants arrivent à maturité en même temps, il en va de la qualité de la récolte. Si des plants sont encore verts, c’est-à-dire immatures, ils risquent d’humidifier l’entièreté de la récolte.

« Ce qui retient l’eau dans le sol, c’est sa texture […] C’est comme une éponge : si t’as beaucoup de matière organique, par exemple, t’as une meilleure réserve d’eau », explique Luc Brodeur, agronome d’expérience spécialisé en production maraîchère.

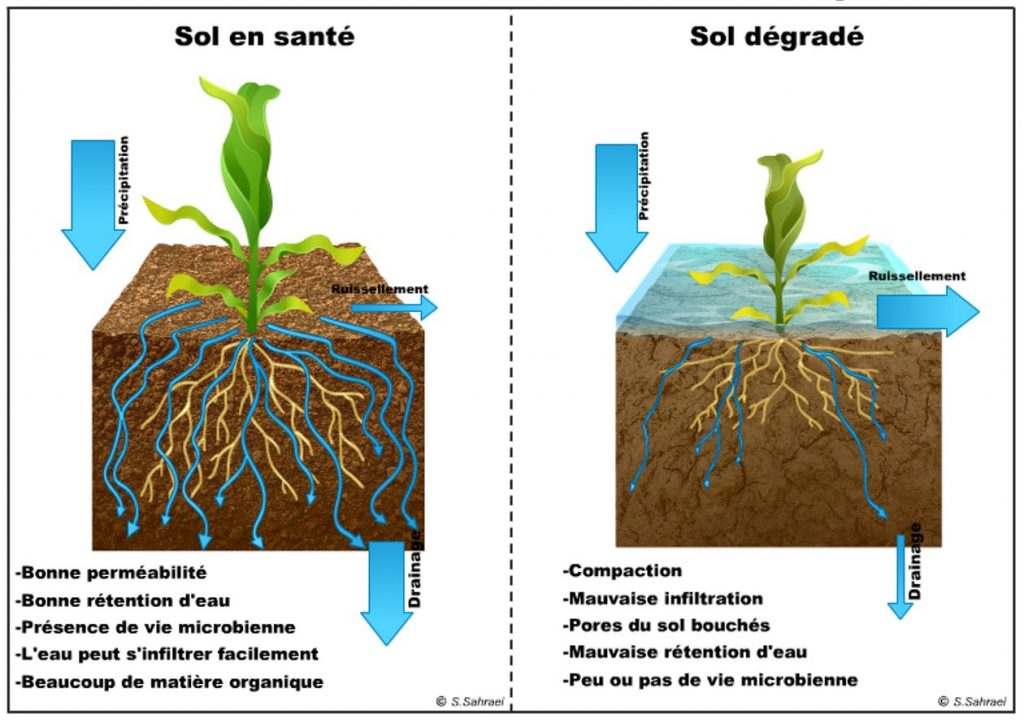

La journée d’avant, Louis Robert affirmait en entrevue presque la même chose « mot pour mot ». Pour ce dernier, la solution pour faire face aux épisodes de précipitations extrêmes réside dans la capacité d’absorption et la porosité du sol. « Un sol qui n’est pas en bonne santé, c’est de la brique dans le cas de l’argile ou de la poussière dans le cas du sable, et ça, on en voit en masse. » Il poursuit en se désolant que le message ne semble pourtant pas passer, considérant la quantité grandissante d’herbicides, de pesticides et de machineries lourdes qui sont utilisés au Québec et qui contribuent à diminuer la vie microbienne et à compacter le sol [figures 1 et 2].

« On pourrait dire que les sols en général au Québec sont malades et le traitement auquel on devrait les soumettre ne date pas d’hier, et pourtant on hésite encore à le faire. C’est encore plus urgent dans le contexte des changements climatiques parce que le sol en santé va être beaucoup plus tolérant aux excès de pluies ou de sécheresse, ça c’est sûr! »

Un constat auquel d’autres adhèrent, selon M. Forest : « Notre étude au départ était basée sur le fait qu’il faudrait probablement des technologies adaptées pour que les producteurs agricoles puissent gérer les risques climatiques, mais en cours d’analyse et en parlant aux agronomes et aux chercheurs et chercheuses, on a constaté que ce sont beaucoup plus les bonnes pratiques agricoles qui font en sorte que l’on peut améliorer la résilience face aux risques climatiques! »

Rendement, résilience et réduction des impacts environnementaux

Le mythe voulant que rendement agricole ne va pas de pair avec pratiques environnementales durables serait-il révolu?

Le Potager Saint-Denis, dans le Kamouraska, est un bel exemple. Avec une ferme maraîchère de près de 1 ha, Gabriel Gagnon et Isabelle Leblanc ont atteint la rentabilité en moins de quatre ans.

« Grosso modo, on fait de 30 000 $ à 40 000 $ par hectare et les dépenses sont minimes, car on n’est pas mécanisés », explique le couple. Gabriel admet toutefois qu’il y a certaines limites à cultiver comme ils le font, c’est-à-dire en agriculture bio-intensive, sans machinerie, avec plus de 40 variétés de légumes, en plus des fleurs et de certains engrais verts comme des légumineuses et céréales qui, une fois semés, aident au maintien d’une bonne qualité de sol et favorisent l’activité biologique et la structuration du sol. « C’est certain que les gros producteurs n’auront jamais cette même rentabilité à l’hectare, mais en même temps, on ne pourrait pas en faire vraiment plus. En fait, on pourrait être encore plus productifs sur notre hectare, oui, mais on ne pourrait pas faire 15 hectares comme on fait là. »

Or, il existe tout de même des fermes importantes dans le secteur de l’agriculture biologique. Luc Brodeur cite en exemple la ferme Pur Delys à Saint-Isidore en Montérégie. « C’est le plus gros producteur bio de légumes au Québec. Ce sont tous des frères et ils ont réussi à développer des pratiques extrêmement efficaces! »

Un discours maintes fois répété par Louis Robert à travers sa tournée du Québec dans le cadre de la Caravane Santé des sols, une initiative d’une petite équipe dévouée du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). « De prime abord, les gens pensent qu’augmenter la production va forcément de pair avec l’augmentation des impacts environnementaux, ce qui n’est pas du tout le cas… c’est parfaitement compatible […] Des fois, j’entends des témoignages de producteurs qui travaillent sur la santé des sols depuis longtemps, et ce sont ceux-ci qui sont les plus rentables, c’est ça qui est comique! »

Avec des épisodes plus fréquents de précipitations extrêmes entremêlés de déficits hydriques liés en partie à une augmentation des températures et à une diminution du couvert nival, les agriculteurs et agricultrices, ne pouvant arrêter la progression du climat, n’ont d’autres choix que de s’adapter aux changements climatiques annoncés. Pour plusieurs experts et expertes, l’adaptation passera par une meilleure sensibilisation à l’importance d’un sol en santé. En plus d’augmenter le rendement, un sol qui se porte bien surpasse les technologies coûteuses en termes de résilience aux sécheresses et au ruissellement de surface.

Méthodologie

Le journalisme de données, et plus précisément le journalisme de données climatiques historiques, est un travail d’enquête. On part d’une impression, d’une théorie, puis on « interroge » les chiffres pour déterminer si une tendance se reflète bel et bien dans le temps.

Par exemple, certaines personnes affirment que « ce n’était pas comme ça avant » ou que « des épisodes comme ceux-là sont beaucoup plus fréquents qu’avant ». Or, il faut démêler les variations climatiques considérées comme normales au regard des recherches en météorologie, d’une part, et les tendances réelles de changements climatiques, jugées comme anormales et critiques pour la vie humaine, d’autre part.

Il est maintenant indéniable que les températures mondiales sont à la hausse et que cette augmentation de plusieurs degrés est causée par l’activité humaine. Pour visualiser la situation, on pourrait penser qu’il suffit de consulter les données de températures et d’en montrer l’évolution dans le temps. Or, d’autres effets du changement du climat, bien que connus et dommageables, sont plus difficiles à se représenter, car plus d’un facteur entre en ligne de compte. C’est le cas des précipitations, qui sont changeantes à l’échelle très locale et tendent à varier grandement d’une année à une autre.

Choix de la station météorologique

Le premier défi a été de préciser ce que nous cherchions. Nous avions l’objectif d’aborder les enjeux spécifiques aux précipitations et leurs impacts sur l’agriculture. Mais quelles données choisir?

D’abord, des entrevues avec des agriculteurs et agricultrices du Québec, ainsi qu’avec des regroupements régionaux tels que l’Union des producteurs agricoles (UPA), nous ont permis de comprendre que les enjeux de précipitations sont spécifiques à chaque région. Nous avons alors restreint nos analyses à une région en particulier. Nous avons choisi la Montérégie, car c’est la région agricole la plus importante du Québec.

Ensuite, notre défi était d’identifier une station météorologique qui nous fournirait une quantité assez grande de données en continu sur une période suffisante pour qu’on puisse observer une tendance. Nous avons été surpris, en effet, de constater que la majorité des stations analysées – 17 en tout – présentait un nombre significatif de données manquantes, ce qui était problématique étant donné notre objectif.

Ainsi, nous nous sommes tournés vers la station de l’aéroport de Montréal pour rédiger le reportage. Pourquoi? D’abord parce que cette station est relativement proche de la Montérégie, mais aussi parce qu’elle ne présente que très peu de données manquantes. De surcroît, les précipitations et les températures journalières y sont collectées depuis 1945, laissant place à l’observation de tendances sur plus de 70 ans. Les stations de la Montérégie comportaient trop de données manquantes pour qu’on puisse en arriver à des résultats fiables et probants.

Paramétrage des données

De nombreuses heures ont été consacrées à rechercher la meilleure façon d’observer une tendance. Par exemple, comment connaître le nombre de millimètres de précipitations déterminantes pour l’agriculture? À partir de combien de jours sans pluie ce paramètre devient-il critique? Quelle quantité de pluie par semaine serait idéale?

Pour répondre à ces questions, nous avons d’abord consulté des agriculteurs et agricultrices, mais les réponses obtenues variaient grandement selon les types de sols, les régions, les types de cultures, etc. Nous avons alors dressé un portrait plus large en nous reportant à la définition de « précipitations extrêmes » du document de synthèse d’Ouranos de 2015 : les précipitations qui dépassent le 95e percentile des quantités de pluies quotidiennes moyennes sont considérées extrêmes. Pour la station de Montréal, ce calcul correspond à 24,7 millimètres par jour de pluie. Ainsi, tout ce qui dépasse ce nombre est considéré comme une précipitation extrême.

Choix des périodes à l’étude

Afin d’analyser les données, nous avons filtré les précipitations en fonction des mois les plus importants en agriculture. Pour ce qui est du couvert nival, les mois cruciaux en termes d’hydratation du sol et de sécheresse sont les derniers mois de la fonte des neiges, soit mars et avril. Considérant qu’à la station de Montréal, les données montraient rarement de la neige au sol en avril, nous avons étudié uniquement le mois de mars, ce qui nous a permis de voir que le couvert nival diminuait depuis le début de la période à l’étude.

Quant aux pluies, nous avons considéré les mois de mai et juin, puis ceux de juillet et août séparément, afin d’être le plus précis possible dans nos observations. En effet, si l’on se fie aux résultats de tendances futures d’Ouranos, des résultats différents sont annoncés pour le printemps et l’été. Par contre, nous avons exclu les mois de mars et septembre, car bien qu’ils fassent partie des saisons printanière et estivale, ils sont moins significatifs pour l’agriculture et donc moins pertinents pour les visualisations de ce reportage.

Finalement, par souci de cohérence, nous avons appliqué le même raisonnement pour les analyses de températures.

Définition de « période de croissance végétale »

La notion de « période de croissance » s’inspire de la définition de « saison de croissance » du gouvernement canadien et des indices agroclimatiques d’Agri-Réseau. La saison de croissance varie selon certains facteurs comme la température ou le type de cultures; c’est pourquoi nous nous sommes inspirés de cette notion, sans toutefois l’utiliser telle quelle. Notre « période de croissance végétale » inclut les mois de mai, juin, juillet et août, soit les mois où les températures sont généralement au-dessus de 5 degrés Celsius, et où la plupart des plantes sont en croissance.

Limitations

Le reportage présente certaines limitations sur le plan de l’analyse de données. D’abord, comme mentionné plus haut, certaines données journalières étaient manquantes – même pour la station de Montréal. De plus, pour obtenir des résultats plus proches de la réalité des agriculteurs et agricultrices de la Montérégie, il aurait fallu travailler avec plusieurs stations de cette région, car la pluie est un phénomène qui peut être très local. Le tableau ci-dessous montre les données manquantes pour les précipitations à la station de l’aéroport de Montréal.

| Année | Nombre de données manquantes |

| 1993 | 9 |

| 2006 | 2 |

| 2007 | 6 |

| 2008 | 4 |

| 2013 | 2 |

| 2014 | 2 |

| 2015 | 1 |

| 2017 | 2 |

| 2018 | 4 |

| 2019 | 1 |

L’absence de données horaires au niveau des précipitations limite aussi nos analyses. Pour les précipitations extrêmes par exemple, 24,7 millimètres qui tombent en 24 heures ne causeront pas les mêmes dommages que ce même nombre en une ou deux heures. Pour avoir un portrait encore plus représentatif, il aurait fallu pousser l’analyse plus loin et observer la quantité de pluie tombée d’heure en heure.

À propos du stage à la base de cet article – mot de la coresponsable du stage, Ha-Loan Phan, administratrice de Wikimedia Canada

Le présent travail des stagiaires s’inscrit à la suite du projet « Observations météorologiques d’Environnement et Changement climatique Canada dans Wikimedia Commons » mené par Wikimedia Canada (WMCA) et financé par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Réalisé entre juin 2019 et le 31 mars 2021, ce projet a permis l’importation de 100 ans de données météorologiques de 8756 stations réparties à travers le Canada, dans Wikimedia Commons, et leur réutilisation dans d’autres projets Wikimédia, tels que Wikipédia. En visualisant ces données, les stagiaires Laurence Taschereau et Ali Sabzi, boursiers IVADO « Des données pour raconter », contribuent à accroître la sensibilisation du grand public au réchauffement climatique et à ses effets sur la vie au Canada.

Laurence Taschereau entame à l’automne 2021 sa dernière année comme étudiante en journalisme à l’Université du Québec à Montréal. Avant de faire ses armes dans le milieu de l’information, elle a étudié en droit à l’Université Laval et a travaillé en tant que sommelière. Depuis toujours, elle s’intéresse aux enjeux environnementaux et à la justice sociale, deux branches de l’actualité qui s’entrecroisent continuellement. En tant que journaliste, elle aspire à démocratiser le contenu de ses reportages en les rendant accessibles et intelligibles, de façon à sensibiliser un vaste public. Elle n’a jamais travaillé à la rédaction de reportages mettant en valeur des données brutes, si ce n’est dans le cadre d’un cours d’introduction au journalisme de données. Elle s’est donc lancée dans l’aventure de ce reportage pour ajouter cette corde à son arc journalistique.

Ali Sabzi entame sa dernière année à la maîtrise professionnelle en ingénierie et analytique de données à Polytechnique Montréal. Avant de se lancer en ingénierie informatique, il a étudié l’ingénierie pétrolière, et ce, jusqu’à la maîtrise, en Iran et en France. Il a par la suite occupé un poste d’ingénieur de production en Iran. Il a donc de l’expérience dans l’utilisation des données massives, puisqu’il a travaillé dans le domaine du pétrole et du gaz pendant de nombreuses années. Mais passer de l’énergie fossile aux sciences de l’environnement et des changements climatiques constitue tout un revirement d’orientation! La principale différence entre ce stage et son expérience professionnelle antérieure est que, dans le présent projet, il a été appelé à intégrer différentes technologies de programmation et de développement Web.

Lire Des inégalités climatiques à rendre insomniaque par les mêmes auteurs

Entrevue IVADO de Laurence et Ali : retour sur leur stage